SP「日本の大工の運命はいかに?」

ブログを閲覧いただきありがとうございます。富士吉田市で大工として住まいづくりをトータルサポートしている梶原建築代表の梶原高一です。

まさかの一ヶ月早い梅雨明け?雨は少なく蒸し暑さは強烈になってきました。

熱中症がすごい勢いで増え、マスクを外すようにという動きも出てきました。

状況を考えて適宜判断していくことが求められていきますね。

今週は現場に出たのがわずか半日。

追い込み事が各種重なり、さらに打合せ・検討も厚みを増してきております。

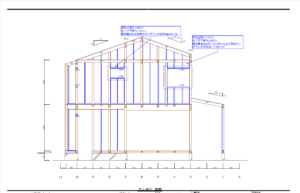

計画中の新築の家は事前検討がピーク!落ちが無いように、図面に穴が開くぐらい繰り返し検討です。

素敵なサポーターのおかげで北杜市のほくほくもまた一つチャレンジです。詳しくはまた後日。

さて、今回計画中の新築の家は大型パネルという手法を使って工事を行います。

なぜこの手法を使うのかは、また別の機会にお伝えしますが、この手法のバックボーンであるウッドステーションという会社様と繋がりをもったのは、そもそも大工の価値をより強くするため。

建て方が楽になるとか、そんなことではなく、大工という存在を皆様がどう見ていらっしゃるのか?

それは逆に我々は自分たちの仕事の価値をどう伝えていきたいのか?ともとれるわけです。

先日2週間くらい前にお声がけがあり、仕事のスケジュールも厳しいのを承知で千葉県幕張へ。

通称「大工の会」。

全国、いや外国からの参加もあり、今の自分たちを改めて見つめなおす場でした。

現場重視の大工さんが多い中、敢えてこの場所に集うというのは、それぞれ今の仕事への思いがあるのですね。

自称大工ストーカーと言っていたウッドステーション会長の塩地さんが語る大工の歴史。

イエスキリストに始まり、古くからお偉いさんの権力の源(城とか)にもなって社会の基盤をつくってきている存在。

そこには口伝(くでん)で伝えてきた大工の技術継承があります。それは文書などカタチで残すことは不可能とも言える大工の世界があったわけです。

まさにマニュアルなどない、技を盗み、腕を磨き、道具を駆使して、さらには脳内図面までつくる能力、終いには現場をコントロールする総合監督力まで持ち合わせることができる職種なんですね。

ただ、独自で生き残っている大工を除き、多くが現場作業員化している現実。

そして、これが一つの基準になってしまい、一律大工は同じ見方をされてきているところもあります。

大工とは建設系で唯一「○○屋さん」と言われない特別な職種。

これからどう自分たちの立ち位置を価値を取り戻すか?

会の開催中はこんなディスカッションもしました。

・大工の面白さって?

・使いたい材木は外材か?国産材か?

・子供に大工を継がせたいか?

・同じ大工同士、一緒に仕事をしたいか?

などなど。

大工ポジションじゃないと絶対できない話ばかり。そして、今の現実を見直すヒントになる話題ばかり。

大工よ、どう生き延びていく?大工のこれからの未来を考え、この会はこれから活動が活発化していきそうです。